Webアンケートは「とりあえず作って配布」では成果につながりません。

目的に沿った設計と配布・表示の工夫がなければ、改善のヒントも得られないものです。

この記事では、設問タイプの選び方や表示トリガー(離脱時・滞在秒数)、質問数・所要時間の目安からプライバシー対応まで、実務に役立つWebアンケートの設計を5ステップを解説します。

効果的なWebアンケートを設計する5つのステップ!

Webアンケート 設計の全体像

Webアンケートを効果的に機能させるには、思いつきで設問を並べるのではなく「設計の流れ」を押さえることが重要です。

目的の設定から設問作成、配布チャネルの選定、表示タイミングの調整、そして公開後の改善まで、一連の流れを踏むことで回答率とデータの質を同時に高められます。

ここでは、基本の5ステップを順に整理していきます。

1.目的を明確にする

アンケートの成果は「何を知りたいか」に直結します。

満足度の把握か、NPSやCSATの計測か、あるいは改善点の抽出か。目的を最初に定義し、回答率や回収件数など測るべき指標を決めておきましょう。

2.ターゲットとシナリオを描く

『誰に、どんな場面で答えてもらうのか』を具体的に設計します。

新規顧客かリピーターか、購入後か離脱直前かなど、ターゲットを明確にすることで設問内容や配布方法もブレなくなります。

3.設問を設計する

基本は『導入→属性→本質問→任意』の流れです。

単一選択・複数選択・尺度・自由記述を使い分け、必要最低限にまとめることがポイント。分岐ロジックを使えば回答体験のスムーズさも高められます。

4.配信チャネルを選定する

アンケート配信には、メール配布、サイト埋め込み、ポップアップ、SNSリンクなど複数の手段があります。

ターゲットや回答率の期待値に応じてチャネルを使い分け、依頼文の長さやタイミングも工夫しましょう。

5.公開後に計測と改善を繰り返す

【CXアンケート設計に役立つ記事】

CXアンケートで勝つ|質問例・設計・導入手順【2025年版】

この記事では、CXアンケートの質問例・設計の型・導入手順まで実務で使える形で解説します。顧客体験改善の成果を数値で追いましょう。

Asklayer.io

【CXアンケート設計に役立つ】

CXアンケートで勝つ|質問例・設計・導入手順【2025年版】

この記事では、CXアンケートの質問例・設計の型・導入手順まで実務で使える形で解説します。顧客体験改善の成果を数値で追いましょう。

Asklayer.io

【市場調査の基本が分かる記事】

市場調査の実践法|顧客の声を集める

この記事では、市場調査の目的や種類、代表的な手法、費用や期間の目安、調査設計の基本までを体系的に解説します。

Asklayer.io

【市場調査の基本が分かる記事】

市場調査の実践法|顧客の声を集める

この記事では、市場調査の目的や種類、代表的な手法、費用や期間の目安、調査設計の基本までを体系的に解説。

Asklayer.io

Webアンケート設計手順 設問タイプと使い分け

Webアンケートの質は「どんな質問形式を選ぶか」で大きく変わります。

それぞれの設問タイプには向き・不向きがあり、適切に組み合わせることで回答者の負担を減らし、精度の高いデータを得られます。

ここでは代表的な形式と活用のポイントを整理します。

1.選択式質問(単数または複数)

もっとも基本的な形式です。選択肢が明確なときは単一、理由や複数要因を拾いたいときは複数を活用。

選択肢の数は5前後が目安です。

2.二者択一(Yes/No質問)

はい、またはいいえで回答する質問です。

シンプルで迅速な意見収集に適しており、基本的なデータを得るのに有効です。

3.尺度評価質問

「満足度」「同意度」などを定量化する際に有効です。

5点・7点尺度が一般的で、推移比較や統計処理に向いています。

4.自由記述質問

深いインサイトを得たいときに必須。

ただし序盤に置くと離脱率が上がるため、最後に1問程度が最適です。

5.分岐・スキップロジック

回答内容に応じて次の質問を出し分ける仕組み。

回答者の体験をスムーズにし、不要な質問を避けることで回答率を維持できます。

【分岐ロジックとスキップロジック】

アンケートの構成で「分岐ロジック」「スキップロジック」を活用することは、データ品質の向上や回答率の向上、関連性の向上に繋がります。

この2つのロジックについて以下に解説します。

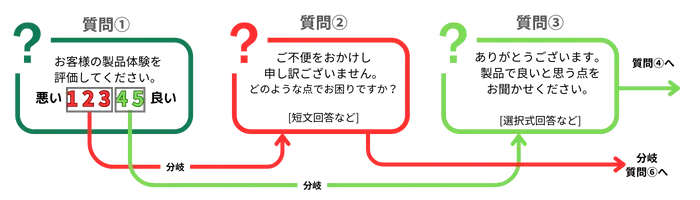

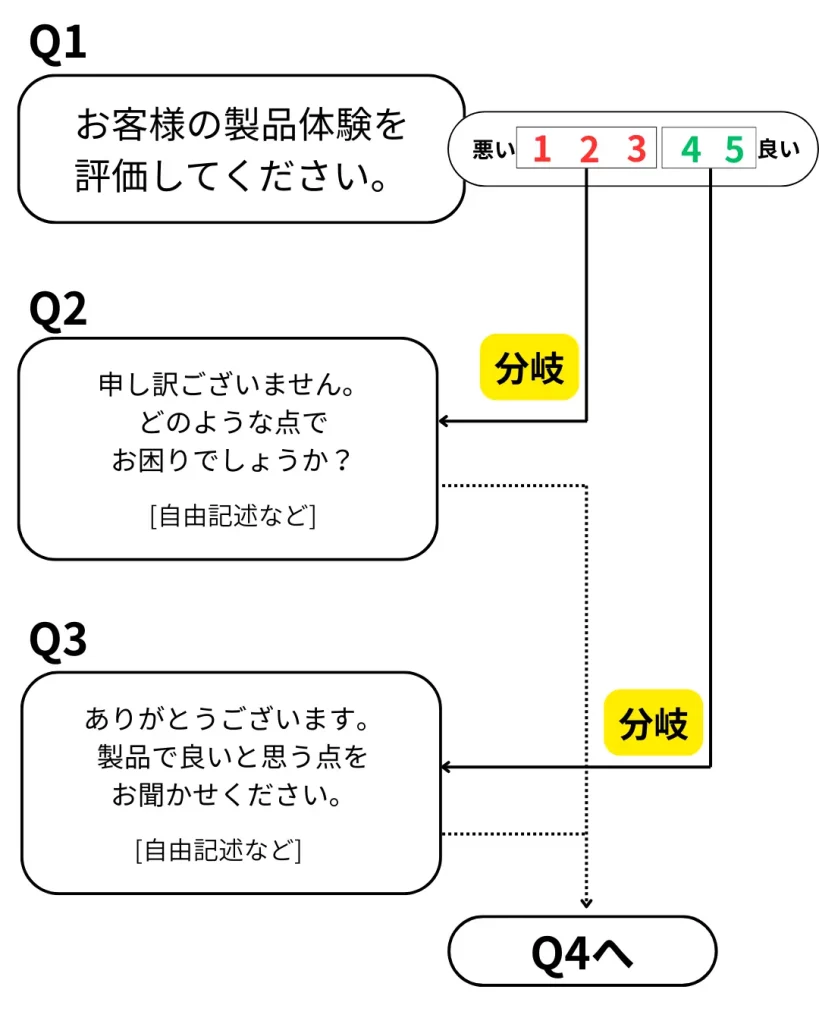

分岐ロジックとは?

分岐ロジックとは、回答内容に応じて次に出す質問を変える仕組みです。

不要な設問を省けるため回答体験がスムーズになり、精度の高いデータを得られます。主要質問は全員に共通で聞き、補足だけを分岐させるのが基本です。

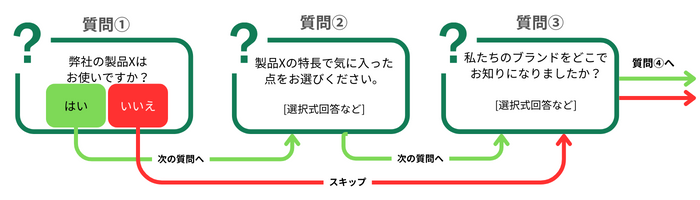

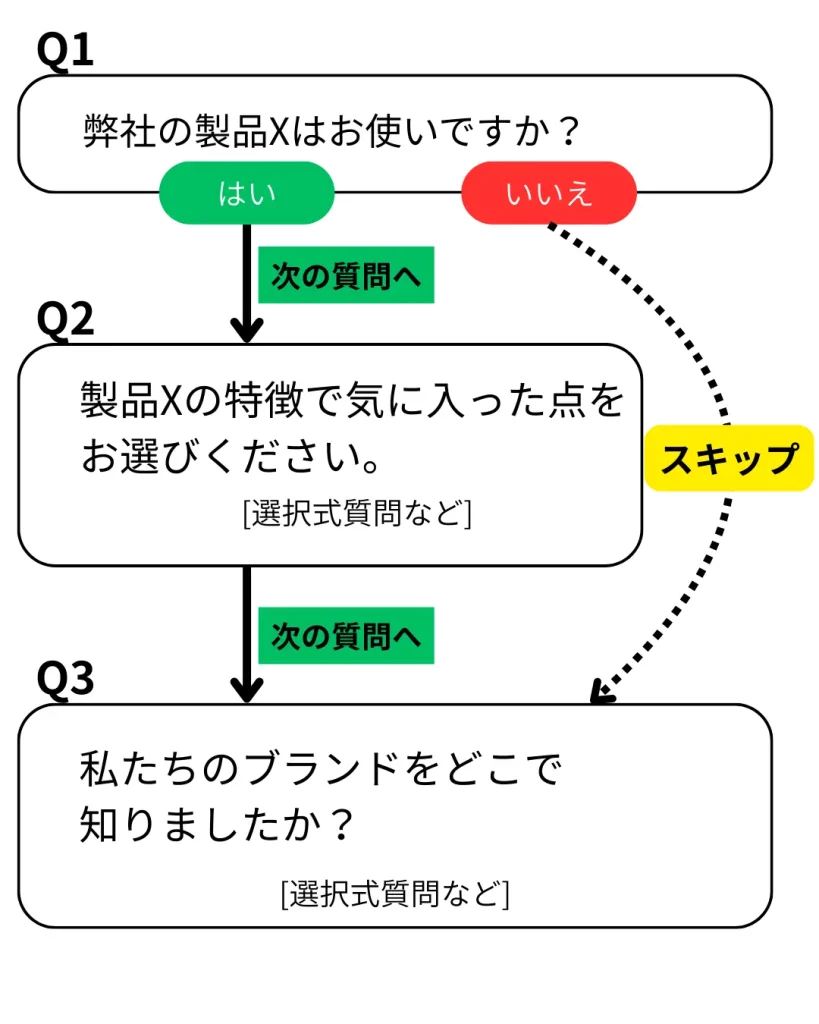

スキップロジックとは?

スキップロジックとは、回答者が特定の条件を満たさない場合に後続の設問を飛ばす仕組みです。

不要な質問をスキップさせることで、回答体験を快適にし、離脱を防げます。全員に必須の質問と、条件付きの質問を整理して設計するのが基本です。

Asklayerは各種質問形式・ロジックを完備!

Webアンケート設計手順 配布方法

設計したアンケートを「どのチャネルで届けるか」は回答率を大きく左右します。

チャネルごとに特性と注意点があり、目的やターゲットに合わせた選び分けが重要です。

ここでは代表的な4つの配布方法とポイントを整理します。

1.メールによる配布

既存顧客や会員に直接届けられるため、もっとも王道の手段。

件名は30〜40字、本文は80〜120字が目安で、シンプルかつ動機づけの強い依頼文が効果的です。

2.サイトへのリンク設置

グローバルナビ、記事末、購入完了ページなどに設置。

自然な流れで回答してもらえるため、離脱を抑えつつ対象者を絞り込めます。

3.ポップアップ・スライドイン・埋め込み

滞在時間や離脱意図をトリガーにして表示でき、タイミング次第で高い回収率を狙えます。

出し過ぎると体験を損なうため、1セッション1回までに制御するのがポイントです。

4.SNS・DM配布

フォロワーやコミュニティに一斉配信が可能。

回答特典を用意すると参加率が上がりますが、回答の偏りや匿名性には注意が必要です。

Webアンケート設計手順 表示タイミングとトリガー

アンケートは「いつ」「どんな条件で」表示されるかによって、回答率が大きく変わります。

内容が適切でも、出すタイミングを誤れば離脱や無視につながりかねません。離脱意図や滞在時間、スクロール率などの条件を活用すれば、回答者にとって自然でストレスの少ない導線を作ることができます。

以下に、表示タイミングとトリガーの代表的な例をご紹介します。

1.離脱時・離脱行動検知

カーソルの動きや画面遷移の兆候を検知して表示する方法。

ページを離れる直前のタイミングは集中度が高く、率直な回答を得やすいです。

2.サイト滞在時間

ホームページ訪問後に即時や30秒後、60秒後など一定の滞在後に表示する方法。

内容をある程度読んだ後に出すため、回答モチベーションが高まりやすいです。

3.スクロール深度

記事やページを70%程度読んだ段階で表示する方法。

最後まで読んでくれる見込みの高いユーザーに限定でき、質の高い回答が期待できます。

4.セグメントごとの出し分け

新規訪問者、購入後ユーザー、再訪ユーザーなどに応じて表示を変える方法。

体験を損なわずに必要な声を集められます。

5.出し過ぎを防止するルール設定

1セッションに1回まで、特定ページでは非表示、などの制御を必ず設定。

過度な表示は離脱やブランドイメージの低下につながります。

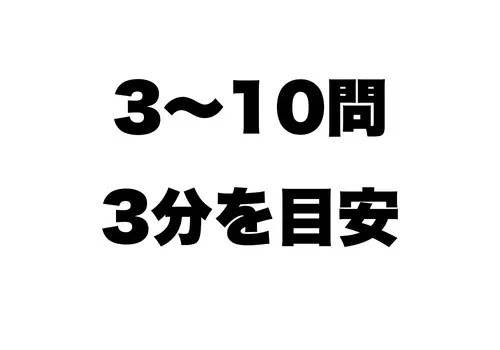

Webアンケート設計手順 質問数と所要時間

アンケートは、長すぎても短すぎても成果につながりません。

理想は「短時間で最後まで答えられる構成」。一般的に5〜10問、所要時間は3分以内が回答率を維持できる基準とされています。

ここでは質問数と所要時間を設計するうえでの考え方と調整ポイントを解説します。

1.3〜10問で所要時間3分を目安に

多くの調査で「5〜10問・3分以内」が高回答率のボーダーとされています。

これ以上長いと途中離脱が増える傾向があります。

2.構成は「導入→本質問→任意」で組み立てる

導入文で趣旨を伝え、核心となる本質問を並べ、最後に自由記述など任意回答を配置。

こうすることで短くても必要なデータを取りこぼしません。

3.回答率が落ちるサインと調整

未回答や途中離脱が多い場合は、質問数を減らす・選択肢を整理する・自由記述を削るといった調整が有効です。

【設計チェックリスト】

・5〜10問以内か

・所要時間は3分以内か

・本質問が先に来ているか

・自由記述は最後に置いているか

Webアンケート設計手順 同意とプライバシーポリシーの基本

Webアンケートは情報を収集する性質上、プライバシー配慮が欠かせません。

利用目的や保管方法を明示し、必要に応じて同意を取得することで、回答者の安心感を高めつつ法的リスクも回避できます。

ここではプライバシーポリシーに掲載する上で、最低限押さえておきたいポイントを整理します。

1.明記すべき事項

回答データの利用目的、保存期間、第三者提供の有無などは必ず明記しましょう。

特に個人情報を扱う場合、曖昧な表現は避けるのが鉄則です。

2.同意を求める文章

アンケート冒頭に「ご回答は匿名で集計され、サービス改善のみに使用します」など短く明確に伝える文を設置。

チェックボックス形式で同意を得ると確実です。

3.未成年や会員情報を扱う場合の注意

未成年からの回答や、会員情報と紐づくデータを扱う場合は、さらに明確な説明や保護者同意が必要になる場合があります。

【プライバシーポリシー策定に役立つ記事】

プライバシーポリシーの必須項目と書き方ガイド

Webアンケートに欠かせないプライバシーポリシー。その必須項目と書き方を、すぐ使えるテンプレートを交えて解説しています。

Asklayer.io

【プライバシー対応に役立つ記事】

プライバシーポリシーの必須項目と書き方ガイド

Webアンケートに欠かせないプライバシーポリシー。その必須項目と書き方を、すぐ使えるテンプレートを交えて解説しています。

Asklayer.io

Webアンケート設計手順 公開後の計測と改善

Webアンケートで集まった回答データの質や回答率を継続的に確認し、小さな改善を繰り返すことで成果につながります。

ここでは、公開後に押さえておくべき指標と改善アプローチを解説します。

1.KPIの置き方

回答率・完了率・自由記述率など、目的に応じた指標を設定しましょう。

例えば満足度調査なら完了率、改善点の抽出なら自由記述率が重要になります。

2.不良回答の抑制

「無回答」「連続クリック」などの不良データを減らすには、必須設定や注意文の挿入が効果的です。

短文で「ご協力ありがとうございます」と添えるだけでも改善します。

3.ABテストで改善を回す

件名、導入文、設問順序、表示トリガーなどを変えて比較検証。

小さなテストを繰り返すことで、回答率やデータ精度を高められます。

4.改善ループの定着

計測→改善→再配布を1サイクルとして定着させましょう。

分析記事や活用記事への内部リンクを設けると、改善アイデアの幅も広がります。

【アンケート回答率・回収率向上に役立つ記事】

Webアンケートの回答率を向上させる6つの秘訣

アンケートの成功は大きく回答率に依存しており、高い回答率を達成することはしばしば難しい課題です。回答率を向上させるヒントとは?

Asklayer.io

【アンケートの回答率向上に役立つ記事】

Webアンケートの回答率・回収率を向上させる6つの秘訣

アンケートの成功は大きく回答率に依存しており、高い回答率を達成することはしばしば難しい課題です。回答率を向上させるヒントとは?

Asklayer.io

【ストアのLTV・売上向上に役立つ記事】

WebアンケートでLTV・売上を伸ばす方法

LTVを改善するにあたっては、売った後の顧客との接点をどう設計するかがポイントになります。すぐに試せる設計のコツを交えてご紹介します。

Asklayer.io

【ストアのLTV・売上向上に役立つ】

WebアンケートでLTV・売上を伸ばす方法

LTVを改善するにあたっては、売った後の顧客との接点をどう設計するかがポイントになります。すぐに試せる設計のコツを交えてご紹介します。

Asklayer.io

Webアンケート設計 テンプレ&チェックリスト

「何から作ればいいかわからない」という担当者のために、すぐ使える基本テンプレートと設計チェックリストを用意しました。

導入文から属性質問、メイン設問、任意回答までの流れをそのままコピーすれば、短時間で完成度の高いアンケートを配布できます。

基本テンプレート(導入・属性・本質問・任意)

導入文

ご協力をお願いする簡潔な一が挿入されている。

属性質問

年齢・利用頻度など分析に必要な最小限の質問が挿入されている。

本質問

満足度、改善点、再利用意向などの核心部分の質問が挿入されている。

任意回答

アンケート末尾に自由記述質問が挿入されている。

アンケート設計チェックリスト

目的と指標は明確か?

質問数は3〜10問以内か?

所要時間は3分程度か?

質問タイプは適切に使い分けられているか?

同意・プライバシー対応を完備しているか?

配布チャネルと表示トリガーは設計済みか?

【実店舗アンケートの作成・運用に役立つ】

Web実店舗アンケート 飲食店・エステ・美容室・セミナー他

実店舗で実施するWebアンケートに関する記事をまとめました。店舗のほか、旅行業・カラオケ・歯科・医療機関・教育機関などもご紹介。

Asklayer.io

【実店舗アンケート作成運用に役立つ】

Web実店舗アンケート 飲食店・エステ・美容室・セミナー他

実店舗で実施するWebアンケートに関する記事をまとめました。店舗のほか、旅行業・カラオケ・歯科・医療機関・教育機関などもご紹介。

Asklayer.io

Webアンケート設計手順 よくある失敗と回避策

どれだけ丁寧に設計しても、Webアンケートには落とし穴があります。

質問数が多すぎる、誘導的な表現をしてしまう、配布のタイミングを誤るなど、一見小さなミスが回答率やデータ品質に大きく影響します。

ここでは特に起こりやすい失敗例を取り上げ、実務で再現しやすい回避策とあわせて解説します。

1.質問が多すぎる/曖昧すぎる

質問数が20問を超えたり、「サービスはどうでしたか?」のように抽象的すぎる質問は、回答者の負担となり途中離脱を招きます。

3〜10問・3分以内を目安に、測定可能で具体的な質問に絞ることで、回答率とデータ品質を保てます。

2.誘導的な文言や順序バイアス

「大変満足いただけましたか?」といった前提を含む表現や、肯定的な質問だけを並べる構成は、回答の中立性を損ないます。

中立的な表現を徹底し、肯定・否定を織り交ぜることでバイアスを防ぎ、信頼できる結果を得られます。

3.表示頻度・タイミングの過多

訪問のたびにポップアップが表示されると、回答どころかユーザー離れを引き起こします。

1セッションにつき1回までに制御し、離脱意図や滞在時間など自然なタイミングで表示することで、体験を損なわずに回答を集められます。

4.目的と設問の不一致

改善点を探りたいのに満足度の数値しか聞かない、というように目的と質問がズレると、行動につながる示唆が得られません。

最初に設定した目的を基準に設問を設計し、NPSやCSATなどの指標と直結させることが効果的です。

【授業アンケート作成に役立つ記事】

授業アンケート作成方法|塾・大学・高校向け質問テンプレート

この記事では、大学・高校・塾で使える授業アンケートの無料テンプレートと質問例をまとめました。実装手順、回答率を上げる工夫まで、今日からそのまま活用できる内容を解説します。

Asklayer.io

【授業アンケート作成に役立つ】

授業アンケート作成【高校・大学・塾】

この記事では、大学・高校・塾で使える授業アンケートの無料テンプレートと質問例をまとめました。実装手順、回答率を上げる工夫まで、今日からそのまま活用できる内容を解説します。

Asklayer.io

Webアンケート設計手順 よくある失敗と回避策

Webアンケートは何問・何分が目安ですか?

一般的に 3〜10問・3分以内 が最適とされています。短すぎると必要な情報が得られず、長すぎると途中離脱が増えます。目的に応じて必要最低限に絞ることが、回答率とデータ精度を両立させるポイントです。

アンケート配布はメール・サイト・ポップアップのどれが効果的ですか?ですか?

既存顧客にはメール、来訪者の声はサイト内やポップアップが効果的です。メールはパーソナルに届けられ、ポップアップは滞在時間や離脱意図に合わせて自然に回答を促せます。目的とターゲットに応じて併用すると高い回収率が得られます。

アンケートの表示タイミングはいつ設定すべきですか?

おすすめは 離脱意図検知・滞在30〜60秒・スクロール70% のいずれかです。ユーザーが内容をある程度理解した後に出すことで、回答の質と量が安定します。出し過ぎを防ぐために「1セッション1回」の制御も必須です。

分岐ロジックとスキップロジックの違いは?

分岐ロジックは「回答内容に応じて次の質問を切り替える」仕組み、スキップロジックは「条件を満たさない人には質問を飛ばす」仕組みです。どちらも回答体験をスムーズにし、不要な設問を避けてデータの精度を高めます。

アンケートに自由記述は必ず入れるべきですか?

はい、最後に1問だけ入れるのがおすすめです。定量質問では拾えない率直な声を得られ、改善に直結するインサイトが得られます。ただし冒頭に置くと離脱率が高まるため、必ず後半に配置しましょう。

回収率・回答率が低いときはどう改善すればいいですか?

質問数を減らす、自由記述を後半に移す、依頼文を短くする、表示タイミングを調整するのが基本です。特典を用意したり、件名を改善したABテストを行うとさらに効果が出やすくなります。

Webアンケートを効果的に設計する

Webアンケートの設計はただ単純に質問を投げかけるだけでなく、土台となるアンケートの目的を明確にすることが最初のステップです。

その上で有効な質問タイプを組み合わせて効果的なアンケート設計を行います。導入部から終了部までを構成し、アンケート配布方法を選定したら、その後のメンテナンスも欠かせないポイントになります。

なお、Webアンケートツール・Asklayerなら、高回答率マイクロアンケートを完備。無料プランから活用できます。

数多くの有効な回答を収集し、ビジネス向上に役立てましょう。

回答率を“3分設計”で底上げ!Asklayerで今すぐ無料で検証開始!

アンケートの成果は「設計」で決まります。

3〜10問・3分以内、またはよりコンパクトなアンケートに収めるシンプルな構成なら、回答率は驚くほど改善します。

Asklayerなら、設計テンプレートや表示トリガー設定を使って、誰でも簡単に“高回答率アンケート”を実現可能です。

無料プランで今すぐ試し、あなたの現場に最適な改善ループを回し始めましょう。

登録1分・テンプレ多数!

高回答率アンケート!

初期費用は不要。

今すぐ施策を開始!

・自動プロファイルでリード獲得。

・完全モバイル対応。

・疑問はチャットサポートで解決。