最終更新日:2026年1月5日

顧客体験(CX)の改善に取り組みたいと思っても、「どのようにデータを集め、改善につなげればいいのか」と悩む担当者は少なくありません。

実は、最も取り入れやすい手法がWebアンケートです。設問設計を工夫すれば回答率も高く、NPSやCSATなどのKPIと連携させることで顧客体験改善の成果を数値で追えます。

この記事では、CXアンケートの質問例・設計の型・導入手順まで実務で使える形で解説します。

CXツールのWebアンケートで顧客体験を改善する!

CXツール活用 Webアンケートが効く理由

CX(顧客体験)を改善するためには、顧客の「リアルな声」を効率的に収集・分析する仕組みが必須です。

そこで役立つのがWebアンケートです。

NPS・CSATで顧客体験を定量化

導入が簡単・成果を実感しやすい

得られたデータは即座に可視化され、解約率や再購買率といったKPIと連動させることで、施策がどの程度効果を発揮しているかをすぐに確認できます。

こうした特徴により、WebアンケートはCX改善に取り組む上で最も導入しやすく、成果を実感しやすい手法と言えるでしょう。

無料プランから開始!AsklayerのCX調査

CXアンケート質問例【目的別テンプレート】

CXアンケートを設計するときに最も迷うのが「どんな質問を用意すれば良いか」という点です。

質問の仕方ひとつで、得られるデータの質や回答率は大きく変わります。ここでは、顧客体験を改善するために有効な質問例を、目的別に整理して紹介します。

1.顧客満足度(CSAT)を測る質問例

その場の体験を素早く把握する

Q『今回の購入体験をどの程度満足できましたか?』

【単一選択】

・とても満足

・やや満足

・どちらでもない

・やや不満

・とても不満

【この質問を聞く理由】

シンプルな5段階評価。回答率が高く、改善点の把握に直結します。

2.推奨度(NPS)を測る質問例

ロイヤルティと推奨・離反理由を収集

Q『あなたは今回の体験を友人や同僚にどの程度勧めたいと思いますか?』

【NPS】

(全く勧めない) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (ぜひ勧めたい)

→推薦者への追加質問『勧めたいと思った理由をお聞かせください。』

→批判者への追加質問『勧めたくないと思った理由をお聞かせください。』

【この質問を聞く理由】

NPS(ネットプロモータースコア)の基本設問です。回答者を「推奨者(9〜10点)」「中立者(7〜8点)」「批判者(0〜6点)」に分類し、その割合を指標とします。

回答後、それぞれの回答に対して分岐質問を作成します。自由記述により推薦者・批判者の具体的な推薦する、または推薦しない理由を明らかにします。

3.解約予兆を捉える質問例

継続意思を確認して離脱リスクを検知

Q『今後も当社の商品・サービスを利用し続けたいと思いますか?』

【単一選択】

・ぜひ利用したい

・しばらくは利用したい

・どちらともいえない

・あまり利用したくない

・もう利用したくない

→ 推薦者への追加質問

『利用を続けたいと思った理由をお聞かせください。』

→ 批判者への追加質問

『利用をやめたいと思った理由をお聞かせください。』

【この質問を聞く理由】

顧客の継続意向を問うことで、離脱リスクを早期に把握できます。特に「利用したくない」と答えた顧客は優先的に改善対象です。

回答後に分岐質問を設定すれば、継続理由と解約理由を整理でき、強みの強化や解約防止施策につなげやすくなります。

4.UI/店舗体験を改善する質問例

迷い・不便の発生点を特定

Q『ご利用中に不便さや迷いを感じた場面はありましたか?』

【単一選択】

・特に不便はなかった

・商品ページで迷った

・カートや決済画面で迷った

・配送や受け取りで不便を感じた

・店舗での案内や接客に不満を感じた

→ 不便がなかったユーザーへの追加質問

『不便がなかった理由や良かった点を教えてください。』

→ それ以外のユーザーへの追加質問

『不便・迷いを感じた具体的な場面をお聞かせください。』

【この質問を聞く理由】

UIや店舗体験に関する不便さは、購買完了率や再訪意欲に直結します。

選択式で大枠を把握し、自由記述で具体的な改善点を掘り下げることで、CX改善の即効性が高まります。

5.新機能・要望を収集する質問例

強みの伸長と不足の補完に活用

Q『今後あったら便利だと思う機能やサービスがあれば教えてください。』

【単一選択+自由記述】

・特にない

・〇〇機能の改善

・〇〇サービスの追加

・その他(自由記述で入力)

【この質問を聞く理由】

新機能や改善要望を顧客から直接収集することで、開発やサービス改善に優先順位をつけやすくなります。

推奨者の声からは「伸ばすべき強み」が、批判者の声からは「欠けている点」が明らかになり、CX改善だけでなく商品企画にも役立ちます。

CXアンケート設計の型|回答率と質を両立する4つのコツ

CXアンケート効果的な運用には、設問だけでなく「設計の型」を押さえることが重要です。質問数が多すぎれば回答率が下がり、逆に少なすぎると改善のヒントが得られにくくなります。

そこで、マイクロアンケートや分岐設計、配信タイミングの工夫など、現場で実践しやすい設計パターンを整理して紹介します。こ

1.マイクロアンケートで回答率を上げる

短時間で答えられる1〜3問のマイクロアンケートは、顧客の負担が少なく回答率が高まりやすいのが特徴です。

特にCX改善の初期段階では、簡潔に「満足度」「推奨度」「改善点」を聞く設計が効果的です。

マイクロアンケートは「Asklayerデモ」で確認できます

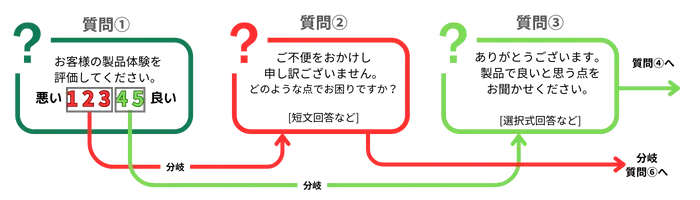

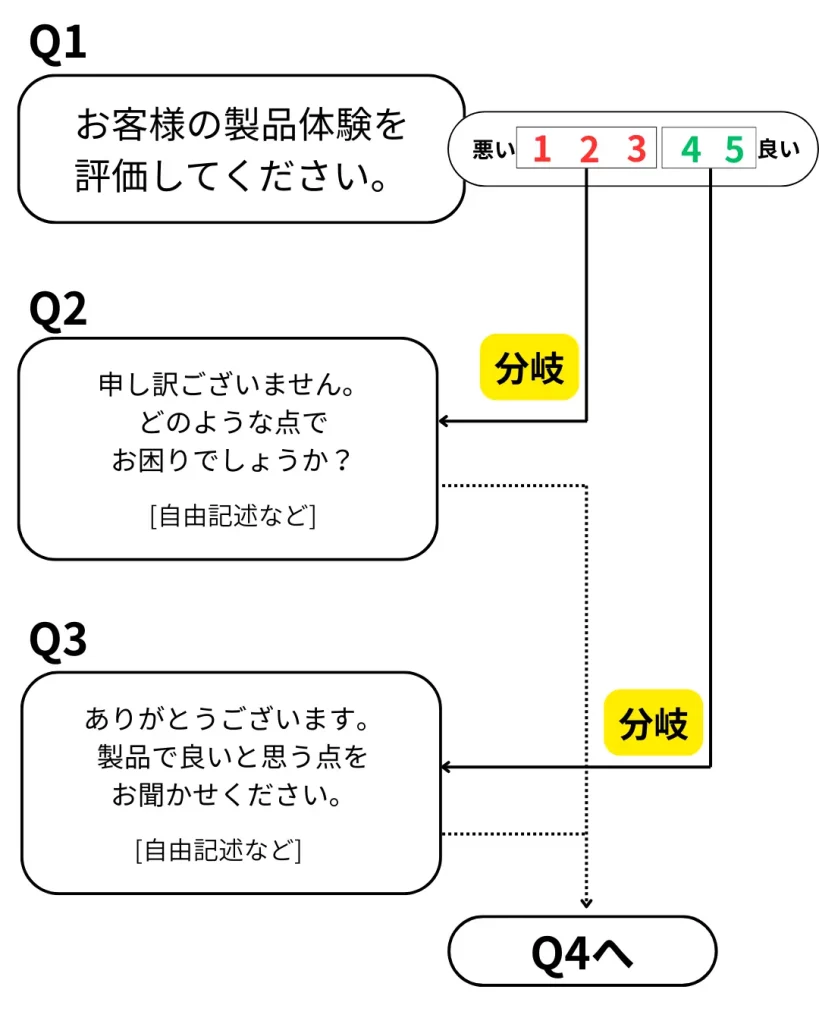

2.分岐設計で体験を深掘りする

回答内容に応じて設問を切り替える分岐設計を取り入れると、必要な顧客からだけ詳細な情報を引き出せます。

例えば「満足」と答えた顧客には推奨理由を、「不満」と答えた顧客には改善点を尋ねることで、効率的にCX改善のヒントを得られます。

3.配信タイミングを最適化する

顧客が体験をもっとも鮮明に覚えているタイミングで配信することが重要です。

購入直後やサポート利用後など、接点直後に実施することで、より具体的で行動に結びつくフィードバックが集まりやすくなります。

【配信タイミングの例】

【購入後の配信】

商品を受け取った瞬間の体験

→「満足度(CSAT)」を確認するのに最適。

【サポート対応の直後の配信】

電話やチャットが終わった直後

→対応の質や解決スピードを把握できる。

【解約・退会時の配信】

手続きを完了した直後

→「なぜやめたのか」を直接把握でき、改善に直結。

【来店・イベント参加の直後】

24時間以内にメール・QRコード

→接客や体験内容のリアルな声を集められる。

【定期利用や契約更新の前】

SaaSやサブスクの更新1か月前

→満足度を確認し、解約抑止につなげやすい。

4.KPIと連動させて継続的に改善する

単発のアンケートで終わらせず、NPSやCSAT、解約率、再購買率などのKPIと結びつけて追跡することで、CX改善が実際の成果につながっているかを確認できます。

定期的に設計とKPIを見直すことで、改善の精度と継続性が高まります。

CXアンケート 導入のための5ステップ

CXアンケートを成果につなげるためには、設問を用意するだけでは不十分です。

実際の導入プロセスを押さえ、KPIとの連動や配信設計まで計画的に進めることで、初めて改善サイクルが回り始めます。ここでは、現場ですぐに活用できる実務フローをシンプルな5つのステップに整理しました。

【ステップ1】 KPIを設定する

CX改善で追うべき指標(CSAT、NPS、解約率、再購買率など)を明確に決め、アンケートの目的を定義します。

【ステップ2】 設問を設計する

目的に沿って質問例から設問を選び、シンプルで回答しやすい構成に整えます。分岐設計や自由記述の活用もここで検討します。

【ステップ3】 配信のタイミングを決める

購入直後・サポート終了後・解約時など、顧客体験が新鮮な瞬間にアンケートを届けるようにします。

【ステップ4】 回答を回収・分析する

収集したデータをダッシュボードや表にまとめ、KPIと照らし合わせて課題を特定します。

【ステップ5】 改善アクションにつなげる

得られたインサイトを基に改善施策を実行し、次回アンケートで効果を検証します。

なお、アンケート実施には、用途に合ったアンケートツール選びが大切です。以下のリンクからアンケートツールの選び方をチェック。

【Webアンケートツール選びに役立つ記事】

Webアンケートツールおすすめ6選|EC・企業向けの選び方と無料プラン比較

目的のアンケートを「いつ・どこで・誰にアンケートを表示するか」が設定可能なツールを選ぶことが、将来のCVR向上に繋がります。この記事では、定番ツールの選び方と無料プランの見極め方を整理しました。

Asklayer.io

【Webアンケートツール選びに役立つ】

Webアンケートツールおすすめ6選|EC・企業向けの選び方と無料プラン比較

この記事では、大学・高校・塾で使える授業アンケートの無料テンプレートと質問例をまとめました。実装手順、回答率を上げる工夫まで、今日からそのまま活用できる内容を解説します。

Asklayer.io

「顧客の本音」がなければ改善は不可。CXアンケートで競合に差をつける!

CXにおいて、勘や憶測での改善施策には限界があります。

顧客の声をデータで掴み、次の一手を確実にする。これこそが、競合と大きな差をつけるためのポイントです。

Webアンケートツール・Asklayerなら、ご紹介したテンプレートをそのまま貼り付けて、即日でCXアンケートを始められます。

登録1分・無料プランから、顧客の本音の収集を開始しませんか?

登録1分・テンプレ多数!

高回答率アンケート!

初期費用は不要。

今すぐ施策を開始!

・自動プロファイルでリード獲得。

・完全モバイル対応。

・疑問はチャットサポートで解決。

CXアンケート よくある失敗と回避策

CXアンケートは導入しやすい手法ですが、設計や運用を誤ると十分な成果が得られません。

よくあるのは「設問が多すぎて回答率が下がる」「配信のタイミングがズレて有効なデータが取れない」「KPIにつながらず調査だけで終わってしまう」といったケースです。

ここでは、実務で陥りがちな失敗と、その回避策を整理して紹介します。

1.設問が多すぎて回答率が下がる

アンケートに質問を詰め込みすぎると、顧客は途中で離脱し、データが偏ってしまいます。

特にCXアンケートは「気軽に答えられること」が大前提。1〜3問程度に絞ったマイクロ設計を基本に、どうしても必要な詳細は分岐質問で聞くようにするのが回避策です。

2.配信のタイミングを誤って有効なデータが取れない

体験から時間が経ちすぎてしまうと、顧客の記憶は曖昧になり、回答の精度が落ちます。

購入直後やサポート直後など「体験が鮮明な瞬間」を狙うのがポイントです。シナリオに合わせてトリガー配信を設計しておくことで、この失敗を防げます。

3.KPIにつながらず調査だけで終わる

アンケートは、NPSやCSAT、解約率といったKPIと結びつけて追跡しなければ改善につながりません。

調査の目的を「KPIを改善するため」と明確に定義し、収集したデータを定期的に指標と照合することが重要です。分析→アクション→検証というループを仕組み化することで回避できます。

CXアンケート 改善ループを回す実務チェックリスト

CXアンケートは、改善ループを回すことが成果につながります。

回答を集め、指標に反映し、改善策を実行する。その一連の流れを習慣化するために、次のチェックポイントを押さえ、その都度確認しましょう。

回答率を定点観測しているか

回答率の推移を月次で確認し、低下していれば質問数や配信タイミングを見直します。

KPIと連動させているか

NPS・CSAT・解約率・再購買率などの主要KPIと照合し、アンケート結果が成果に直結しているかをチェックします。

改善アクションを実行したか

収集データから課題を抽出したら、必ず施策を打ち、次回アンケートで効果検証を行います。

部門をまたいで共有しているか

顧客の声はCX部門だけでなく、商品開発・マーケティング・サポートなど全社で共有し、施策に反映する体制を作ります。

CXツール Webアンケートに関するFAQ

CXアンケートと顧客満足度調査(CSAT)の違いは何ですか?

CSATは単一の体験に対する満足度を数値化するのに対し、CXアンケートは顧客体験全体を捉えるのが目的です。NPSや解約率と組み合わせることで、より広い改善施策に活用できます。

CXアンケートは何問くらいが適切ですか?

回答率を重視する場合は1〜3問のマイクロ設計が推奨です。詳細を聞きたいときは分岐設計を使い、全体で5〜8問以内に収めるのが一般的です。

CXアンケートはBtoBでも有効ですか?

有効です。SaaSやサブスク型のBtoBでは、導入後・更新前・解約直前などのタイミングで実施すると改善につながりやすくなります。

CXアンケートで回答率を上げるにはどうすればよいですか?

接点直後に配信する、設問をシンプルにする、回答所要時間を明記する、モバイル最適化する、といった工夫が有効です。必要に応じてインセンティブを検討するのも効果的です。

CXアンケート結果はどのKPIと結びつけるべきですか?

代表的なのはNPS、CSAT、解約率、継続率、再購買率です。アンケート結果を定期的にこれらの指標と照合することで、改善効果を客観的に把握できます。

CXツール Webアンケートで顧客体験を向上する

Webアンケートツールは、顧客体験(CX)を向上させるための強力な手段です。適切に設計・配信し、収集したフィードバックを効果的に活用することで、顧客満足度やロイヤリティを大幅に高めることが可能です。

さらに、継続的な改善サイクルを構築し、顧客の声を反映したアクションを実行することで、競争力のあるCXを提供できます。

なお、CXアンケートに効果的なマイクロアンケートなら、Asklayerが簡単かつ有用です。

課題に対する適切な対策を講じながら、長期的なCX向上を目指しましょう。

今すぐはじめよう!

リスクなしでWebアンケートを実施しよう!

無料アカウントを作成して、Asklayerのアンケート機能を

あなたのWebサイトでお試しください。

クレジットカード登録は必要ありません。